Alana: Penokohan Androgini dalam Film Sri Asih

oleh Fia

Sri Asih, siapa sih? Yuk, coba kita kilas balik tentang sejarah Indonesia memperkenalkan tokoh fiksi pahlawan super perempuan pertama dalam dunia komik sampai ke kancah perfilman Nusantara yang viral pada masanya.

Raden Ahmad Kosasih atau Bapak Komik Indonesia pertama kali menerbitkan komik Sri Asih pada tahun 1954 di Bandung. Dalam perjalanan kisahnya, Sri Asih direpresentasikan dengan berbagai latar belakang tokoh seperti seorang perempuan dari keluarga terpandang yang bekerja sebagai investigator independen, lalu seorang aktivis perempuan dalam hal sosial dan lingkungan hidup. Sampai pada karakter Alana di film Sri Asih yang rilis tahun 2022. Ia adalah perempuan yang terlahir dari sepasang suami istri yang meninggal pada saat kejadian meletusnya gunung berapi. Alana kecil dibesarkan di panti asuhan, kemudian diadopsi oleh seorang perempuan dari kelas sosial menengah ke atas bernama Sarita dan dibawa ke Ibu Kota.

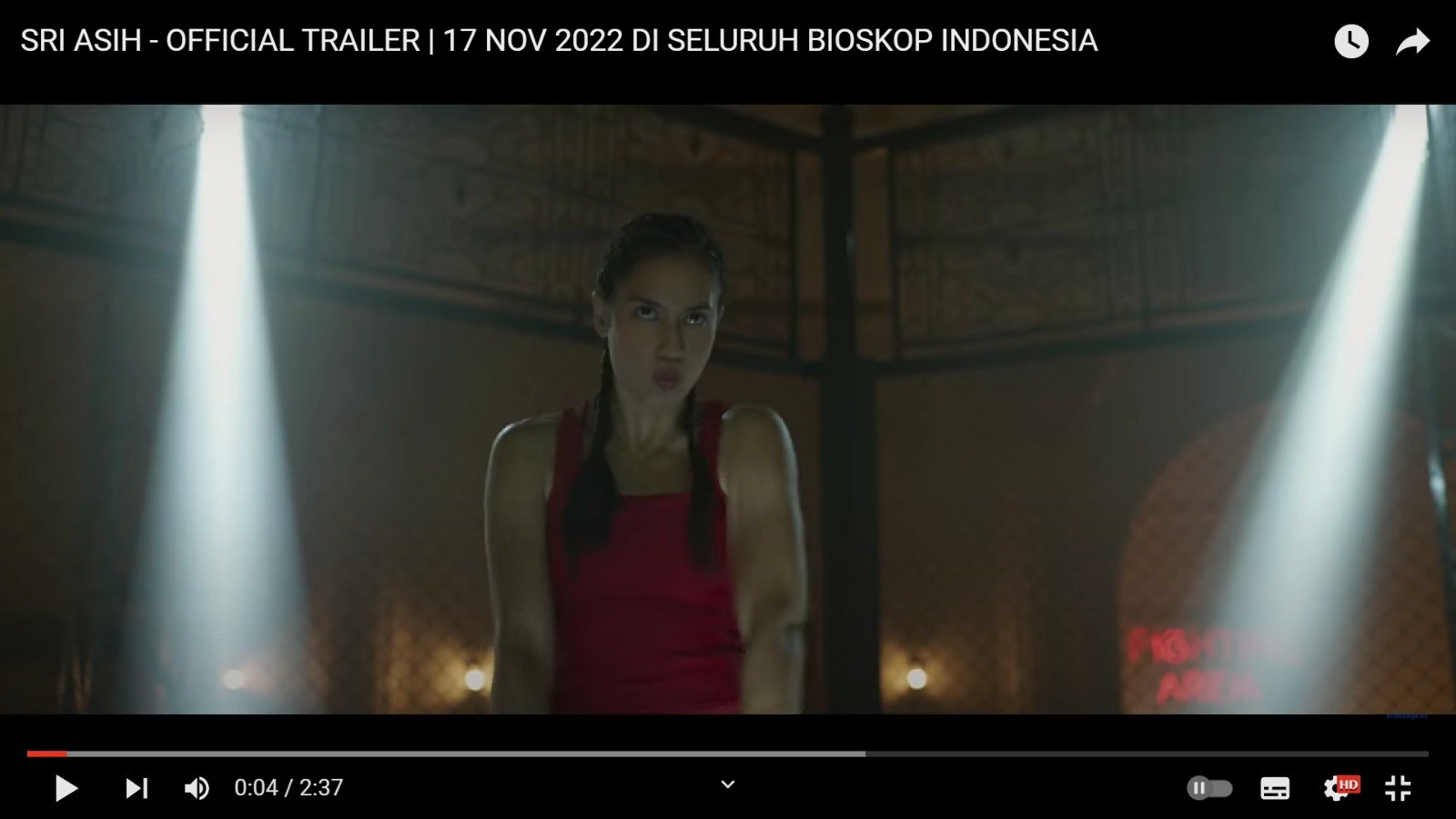

Pevita Pearce berhasil memvisualisasikan tokoh Alana sebagai seorang perempuan yang menonjolkan karakter maskulin seperti kuat secara fisik karena keterampilannya menjadi petarung. Tetapi, karakter Alana tetap disematkan simbol-simbol feminin, yaitu rambut panjang yang dikuncir dan penggunaan lipstick merah.

Tidak hanya secara simbolis, tokoh Alana secara implisit dihadirkan untuk melawan sistem yang membedakan antara jenis kelamin dan gender (sex/gender system). Alana tumbuh dan beradaptasi dengan cara menyerap nilai-nilai baik maskulinitas dan feminitas dari ibu angkatnya, atau yang kita kenal sebagai androgini.

Sumber gambar: https://www.youtube.com/watch?v=564eG_1Mvf0

Sumber gambar: https://www.youtube.com/watch?v=564eG_1Mvf0

Internalisasi nilai androgini oleh Alana berangkat dari penindasan yang dialaminya. Dalam film tersebut, Alana diceritakan mendapat kekerasan verbal dan pelecehan fisik dari Mateo. Berikut kutipan narasi dominasi dan opresi yang dilakukan Mateo, seperti:

“Gue bisa bayar lo lebih mahal cuma untuk nemenin gue doang.”

“Sayang banget, ya. Cewek secantik lo [sambil menyentuh dagu Alana] gue bayar cuma untuk gue pukulin doang.”

Sebagai bentuk perlawanannya, Alana berkata, “Bukannya itu kebiasaan lo? Mukulin cewek? Mungkin nyokap lo lupa ngajarin lo cara memperlakukan perempuan. Sini, gue bisa ajarin.”

Dalam konstruk patriarkal, konsep androgini secara gamblang dijelaskan oleh Joreen Freeman–salah satu tokoh feminisme radikal-libertarian. Dalam tulisannya ‘The Bitch Manifesto’, perempuan hanya dapat menjadi seorang manusia apabila ia hidup dengan mewakili sifat-sifat yang diamini masyarakat sebagai sifat laki-laki. Karakter perempuan (a bitch) mengharuskan ia mempunyai sisi maskulin seperti blak-blakan, lugas, arogan, dan sesekali egois. Hal ini disebutnya sebagai mekanisme pertahanan diri perempuan untuk dapat hidup di dunia yang mendefinisikan kemanusiaan sebagai ‘laki-laki’.

Jika kita lihat lebih dekat, kisah Alana menjadi seorang perempuan yang hidup dengan karakter “a bitch” adalah sebuah mekanisme pertahanan dirinya dalam menghadapi lingkungan yang penuh ancaman. Ia dibesarkan oleh perempuan pencari nafkah utama dengan nilai-nilai androgini agar ia tidak dengan mudah direndahkan dan diinjak-injak oleh laki-laki. Secara tidak langsung, penokohan Alana memberi pesan tersirat kepada penonton bahwa perempuan yang kuat di segala situasi apapun adalah perempuan yang memegang teguh nilai androgini di dalam dirinya. Tanpa menjadi androgini, perempuan akan tetap dipandang lemah, lembut, dan tidak berdaya sehingga situasinya semakin rentan.

Namun, yang selanjutnya penting untuk dipertanyakan adalah apakah perempuan memang diharuskan menjadi seorang androgini? Apakah tidak mungkin bagi seorang perempuan hidup dengan bebas–baik menginternalisasi sifat feminin, maskulin, atau keduanya? Merujuk pada konsep gender yang ditawarkan oleh Judith Butler: gender adalah sebuah performativitas identitas seseorang. Seperti teori-teori feminis pada umumnya, hal tersebut merupakan bagian dari kritik teori feminis terbaru terhadap ‘The Bitch Manifesto’ oleh Joreen Freeman. Karena sebuah performativitas, maka dalam hal ini bukan soal benar atau salah bagi perempuan ketika ia memilih ekspresi gender apapun.

Dari analisis feminis kita dapat secara tersirat melihat makna yang terkandung dalam sebuah film. Selanjutnya, industri film akan lebih baik jika membawakan tokoh perempuan dari latar belakang keluarga kelas sosial menengah ke bawah yang memang menanamkan nilai androgini secara sadar sebagai bentuk perbaikan dari pola asuh. Dinamika konflik yang dibangun dalam sebuah film juga tidak perlu menghadirkan tokoh laki-laki yang submisif untuk memperlihatkan kekuatan karakter tokoh perempuan. Hal ini dapat menjadi bumerang baru: Seakan-akan perempuan dapat mencapai kesetaraan apabila laki-laki memberi sedikit ‘ruang’ untuk mengalah, sama saja dengan penilaian rendah terhadap perempuan. Satu hal yang lebih penting untuk ditekankan oleh industri film adalah untuk menyampaikan nilai-nilai keberagaman ekspresi gender perempuan, tidak hanya perempuan yang bersifat androgini.

Referensi

https://bumilangit.com/id/characterspods/sri-asih-2/

https://www.imdb.com/title/tt10994712/characters/nm2678312

https://www.jofreeman.com/joreen/bitch.htm

Radical Feminism (Anne Koedt, et al. 1973)

Feminist Thought, 5th ed. (Rosemarie Tong and Tina Botts, 2017)